端午節由(yóu)來與傳說

端午節是(shì)古老(lǎo)的(de)傳統節(jiē)日,始(shǐ)于中國的(de)春秋戰(zhàn)國時(shí)期(qī),至今已(yǐ)有(yǒu)2000多年曆史。

端午(wǔ)節(别(bié)稱:端陽節、重午節、龍(lóng)舟節、龍日(rì)節、正陽節、浴蘭節、天中(zhōng)節(jiē),英文(wén)名:dragon boat festival)是中國首個入選(xuǎn)世界非遺(yí)的節日(rì),日期是每年農曆五月(yuè)初五,與春(chūn)節、清(qīng)明節(jiē)、中秋節并(bìng)稱為中國(guó)四大(dà)傳統節日。

端(duān)午節最初是(shì)夏季驅(qū)離瘟(wēn)神(shén)和祭龍的(de)的節(jiē)日,後(hòu)來人們将端午節作(zuò)為紀念屈(qū)原的節日(rì),也有(yǒu)紀念伍子(zǐ)胥、曹(cáo)娥以及介(jiè)子推等說(shuō)法。

端(duān)午節的(de)傳(chuán)說由來(lái)

端午的(de)由來(lái),衆說紛(fēn)纭(yún),有(yǒu)“屈(qū)原說”、“伍子胥說(shuō)”、“曹娥說”等(děng),但“屈(qū)原說”最(zuì)受認同。

紀念屈(qū)原

屈(qū)原(約前(qián)342—前(qián)278),名正(zhèng)則,字靈均,一名(míng)平,字原。出(chū)生于(yú)戰國末期楚國(guó)丹陽(今湖北省(shěng)宜昌市秭歸縣),他是(shì)中國最早(zǎo)的大詩人之一(yī)。公元前(qián)278年秦(qín)國将領(lǐng)白(bái)起一舉(jǔ)攻破(pò)楚(chǔ)國都城(chéng)郢都,屈原眼看自己的國(guó)家被(bèi)侵略(luè),心如刀割(gē),始終不忍(rěn)舍棄(qì)自己(jǐ)的祖(zǔ)國,于(yú)五月五日,在寫下了絕筆(bǐ)作《懷(huái)沙》之(zhī)後,抱石(shí)投汨羅(luó)江(jiāng)自盡,以(yǐ)自己的生命譜寫了(le)一曲壯麗(lì)的愛國主義樂(lè)章。屈(qū)原(yuán)死後,楚(chǔ)國百姓哀痛異(yì)常,紛紛(fēn)湧到汨(mì)羅江邊去憑吊(diào)屈(qū)原(yuán),就有(yǒu)了端(duān)午龍舟競(jìng)渡、吃(chī)粽子的(de)風(fēng)俗。

春(chūn)秋時期楚國人(rén)伍子(zǐ)胥為報殺(shā)父(fù)兄(xiōng)之仇,助吳(wú)伐楚(chǔ),五戰五勝(shèng)攻下楚都。其後,越國也(yě)大敗,越(yuè)王勾踐請和,吳(wú)王夫差許之。伍(wǔ)子胥建(jiàn)議(yì)應徹底消滅越(yuè)國,夫(fū)差不聽。吳(wú)國太宰伯(bó)嚭受越國(guó)賄賂進讒(chán)言誣(wū)陷伍子胥,夫差(chà)相信了(le)讒言,賜(cì)伍子胥自盡。伍子胥便對(duì)鄰舍(shě)人說:“我死後,将(jiāng)我眼睛挖(wā)出(chū)懸(xuán)挂在吳京之東(dōng)門上,以看(kàn)越國(guó)軍隊(duì)入城滅吳(wú)”,便自刎而死。因(yīn)此相(xiàng)傳端午節(jiē)亦為紀念(niàn)伍子胥之(zhī)日(rì)。

紀念伍(wǔ)子胥

當(dāng)我對(duì)所有事情都厭(yàn)倦的時(shí)候(hòu),我就(jiù)會想(xiǎng)到(dào)你,想到(dào)你在世(shì)界(jiè)某個地方(fāng)生活(huó)着(zhe)、存(cún)在着,我就(jiù)願意去承(chéng)受(shòu)一切。你的存(cún)在(zài)對我很重要(yào)。——《美(měi)國往事(shì)》

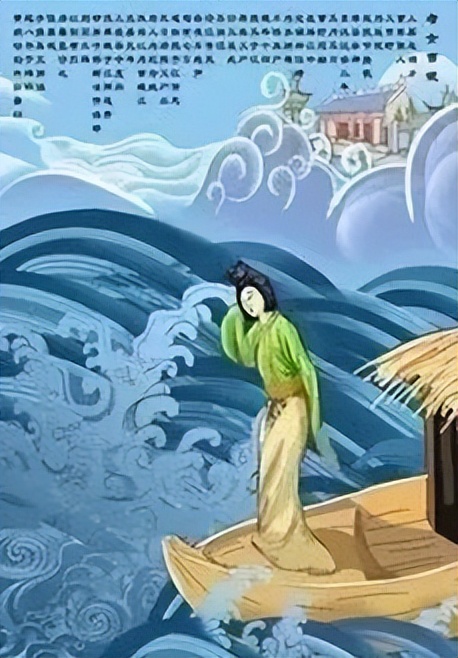

紀念(niàn)孝女曹(cáo)娥

曹(cáo)娥是東漢上(shàng)虞人(rén),父親溺(nì)于江中,數日不(bú)見屍體(tǐ),當時孝女曹娥(é)年僅十(shí)四歲,晝夜沿江号哭(kū)。過了十七(qī)天,在五月五日也投江(jiāng),五(wǔ)日後抱出父(fù)屍(shī)。後人為紀(jì)念曹娥的(de)孝節,在曹(cáo)娥投(tóu)江之處興建曹(cáo)娥廟(miào)。

惡(è)日說

在先秦時代(dài),普遍認為(wéi)五月(yuè)是毒月,五日是(shì)惡日,相(xiàng)傳這天(tiān)邪佞當道,五毒(dú)并出。直至民國初期,社會上扔(rēng)有“躲(duǒ)端(duān)午(wǔ)”的習俗。端午節的另(lìng)一類民俗活動,就是為了(le)驅災(zāi)辟邪的目的而(ér)發展(zhǎn)起來的。

與(yǔ)夏季(jì)時令(lìng)相關(guān)說

有(yǒu)學者考證(zhèng),端午的起源、形(xíng)成與夏(xià)季的時令有着密切的(de)關系。1983年,劉德謙(qiān)先生在《端午(wǔ)始(shǐ)源有一說(shuō)》中,認(rèn)為端午來(lái)自夏、商、周(zhōu)時期的夏至。他援引(yǐn)随時(shí)風物名著《歲華(huá)紀而(ér)》對端(duān)午的(de)第一個(gè)解釋:“日(rì)葉正(zhèng)陽,時當中夏(xià)。”即端午節正(zhèng)是夏(xià)季之(zhī)中,故(gù)端午節(jiē)又(yòu)可稱(chēng)為“天中節”。

端(duān)午節習俗

端(duān)午節(jiē)的(de)習(xí)俗雖(suī)然多種多樣,但(dàn)是大緻可(kě)以分為兩類。一類是(shì)驅災(zāi),也就(jiù)是祛毒除惡、辟(pì)邪驅(qū)鬼;另一類(lèi)就是(shì)祭祀(sì),由龍圖騰的祭(jì)祀,轉(zhuǎn)而為具體曆史人物(wù)的祭(jì)祀。

賽(sài)龍舟

傳說屈原死後,楚國百姓(xìng)哀恸,紛(fēn)紛湧到(dào)汨羅江邊去憑(píng)吊屈(qū)原(yuán)。漁夫們(men)劃起(qǐ)船隻(zhī),在江(jiāng)上來回尋找他(tā)的真身(shēn)。如今(jīn),端午節前(qián)後幾天(tiān),大江南(nán)北(běi)都要“賽龍舟”。賽龍舟(zhōu)又稱龍舟競渡(dù),在中(zhōng)國已有1500多(duō)年的曆(lì)史(shǐ)了,現(xiàn)已被列(liè)入國家(jiā)級非物(wù)質文化(huà)遺産(chǎn)名(míng)錄(lù)。

吃粽(zòng)子

屈原投(tóu)江後(hòu),楚國人沿江苦尋屈(qū)原蹤影,又(yòu)害怕江魚(yú)吃掉(diào)屈(qū)原(yuán),便用(yòng)竹(zhú)筒(tǒng)裝米,投江(jiāng)祭奠(diàn),這就(jiù)是(shì)中國最早(zǎo)的粽子(zǐ)--筒粽的(de)由來。由(yóu)此風習(xí)相(xiàng)傳,人(rén)們為(wéi)緬(miǎn)懷屈原(yuán),每年(nián)五月初(chū)五這一天便(biàn)以粽(zòng)子投江。

挂(guà)艾草(cǎo)

在端午節(jiē)布置種種可驅邪(xié)祛病的花草,來(lái)源亦久。《荊(jīng)楚歲(suì)時(shí)記(jì)》:“采艾(ài)以為人,懸(xuán)門戶(hù)上,以(yǐ)禳毒氣。”這是由(yóu)于艾草是藥用(yòng)植物,既(jì)可制艾(ài)絨治病、灸(jiǔ)穴,又(yòu)可驅蟲。五月艾草含(hán)艾油最多(duō),此時正(zhèng)值生長(zhǎng)旺期(qī),所(suǒ)以功效最好,人們(men)也就(jiù)争相(xiàng)采(cǎi)艾了。往往會在家(jiā)門口(kǒu)挂幾(jǐ)株艾草,由(yóu)于艾草(cǎo)特殊的香味,人們用它(tā)來驅病、防蚊、辟邪。

栓五(wǔ)色絲(sī)線(xiàn)

栓(shuān)五(wǔ)色絲線

應劭(shào)《風俗通》記載:“五月五日(rì),以五彩絲彩系(xì)臂,名長命(mìng)縷,一(yī)名續命縷,一名(míng)辟兵缯,一名五色縷(lǚ),一名(míng)朱索(suǒ),辟兵及鬼(guǐ),命人不病瘟”。中國古(gǔ)代崇(chóng)拜五色,以(yǐ)五色為(wéi)吉祥色(sè)。因而(ér),節日清晨,各家大人起床(chuáng)後的第一件(jiàn)大(dà)事便是在(zài)孩子(zǐ)手腕、腳(jiǎo)腕、脖子(zǐ)上拴(shuān)五色絲線(xiàn)。系線時(shí),禁(jìn)忌兒(ér)童開口說(shuō)話。五(wǔ)色絲線不可任(rèn)意折(shé)斷或(huò)丢棄(qì),隻能在(zài)夏(xià)季第(dì)一場大雨(yǔ)或第(dì)一次洗澡時,抛到河裡。據(jù)說,帶(dài)五彩絲線(xiàn)的兒童可(kě)以避開蛇(shé)蠍類毒蟲(chóng)的傷(shāng)害;扔(rēng)到河裡,意(yì)味着(zhe)讓河(hé)水将(jiāng)瘟疫(yì)、疾病沖走(zǒu),兒童由此(cǐ)可以保安康。

點(diǎn)雄(xióng)黃酒

雄黃也(yě)是一種(zhǒng)藥材,據(jù)說能殺百(bǎi)毒。所以在端午節時(shí),古人(rén)們會将雄(xióng)黃泡在酒中,在(zài)小孩的耳朵(duǒ)、鼻子、腦(nǎo)門、手腕、腳(jiǎo)腕等處抹(mò)上雄(xióng)黃酒,據說,這種(zhǒng)做法可(kě)以(yǐ)使蚊(wén)蟲、蛇(shé)、蠍、蜈(wú)蚣、壁(bì)虎、蜘蛛(zhū)等(děng)不上身。

挂鐘馗像(xiàng)

鐘馗捉鬼,是端(duān)午節(jiē)習俗。在江淮地區(qū),家家都懸鐘(zhōng)馗像,用以(yǐ)鎮(zhèn)宅驅邪。唐明皇開(kāi)元,自骊山(shān)講武回(huí)宮(gōng),瘧疾(jí)大發,夢(mèng)見二鬼(guǐ),一大(dà)一小(xiǎo),小鬼穿大(dà)紅無裆褲(kù),偷楊(yáng)貴妃之香(xiāng)囊和明皇的玉(yù)笛,繞殿(diàn)而(ér)跑。大鬼則穿藍袍戴(dài)帽(mào),捉住小鬼,挖(wā)掉其眼(yǎn)睛,一口(kǒu)吞下。明皇(huáng)喝問,大鬼(guǐ)奏(zòu)曰:臣下(xià)鐘馗,即武(wǔ)舉不(bú)第(dì),願(yuàn)為(wéi)陛下除(chú)妖魔(mó)。明皇(huáng)醒後(hòu),瘧疾痊愈,于是(shì)令畫工吳道子(zǐ),照夢中(zhōng)所見畫(huà)成鐘馗捉鬼之畫像,通令天下(xià)于端午(wǔ)時,一律張貼(tiē),以(yǐ)驅邪魔(mó)。

端午節(jiē)作為(wéi)中華民族的一(yī)個傳統節(jiē)日,承載着(zhe)厚重的曆史(shǐ)文化(huà)、蘊含着豐富的人文精(jīng)神,在這個節日(rì)中,我(wǒ)們可(kě)以深(shēn)切的(de)感受(shòu)到中(zhōng)華(huá)文化的源遠(yuǎn)流長與博大(dà)精(jīng)深。自(zì)古(gǔ)以來,每(měi)逢此時(shí),人(rén)們載(zǎi)歌載(zǎi)舞,表達祝(zhù)福。端午節(jiē)來臨(lín),我們同樣要以各種方式(shì)表達(dá)祝福與敬意,祈(qí)願祖國繁(fán)榮富(fù)強、社(shè)會和(hé)諧穩(wěn)定、人民(mín)安居樂(lè)業。

明天端午節(jiē), 祝您和家人端(duān)午安康(kāng) !